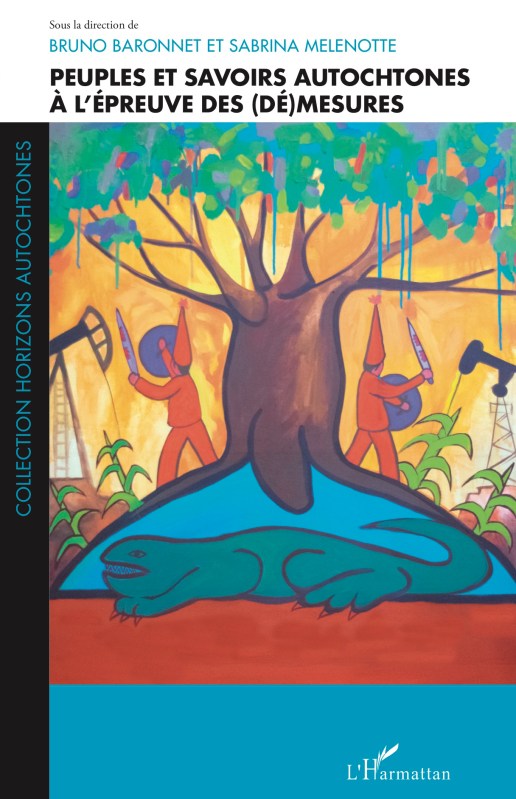

Cet ouvrage collectif prend comme point de départ les normes établies ou transgressées au sein des relations entre peuples autochtones, États, marchés et organisations sociales. Il appréhende la démesure et l’excès de pratiques et de projets qui pénètrent les territoires des peuples autochtones et met en lumière la colonialité du pouvoir, la construction d’hégémonies nationalistes et l’oppression historique. Les études de cas présentées dans ce livre abordent les défis liés aux savoirs et aux pouvoirs des peuples autochtones face à diverses démesures, mais aussi les expériences d’organisation de sujets dotés de ressources politiques et culturelles et de droits collectifs pour y répondre.

Peuples et savoirs autochtones à l’épreuve des (dé)mesures, sous la direction de Bruno Baronnet et Sabrina Melenotte, collection Horizons autochtones, L’Harmattan, Paris, 2020, 288 pages.

Commande en ligne sur le site de L’Harmattan

Sommaire

Sabrina Melenotte et Bruno Baronnet, Introduction. Les sciences sociales à l’épreuve des (dé)mesures (pp. 7-23)

Irène Bellier, Les échelles de la gouvernance des peuples autochtones, la mesure et le manque (pp. 25-44)

Première partie : LES DROITS AUTOCHTONES FACE À LA (DÉ)MESURE DE L’ÉTAT

Sabrina Melenotte, Violences politiques et criminelles au Mexique: les justices autochtones entre des feux croisés (pp. 47-66)

Anna Schmit, Démesure néolibérale, souveraineté des peuples et lutte des femmes autochtones de Colombie pour le droit à disposer d’elles-mêmes (pp. 67-85)

Leslie Cloud, L’État de droit au Chili à l’aune des droits des peuples autochtones ou le reflet d’une démesure (pp. 87-105)

Verónica González González, Les demandes d’autodétermination des peuples autochtones du Mexique: vers de nouvelles souverainetés ? (pp. 107-121)

Deuxième partie : DES PROJETS (DÉ)MESURÉS DE DÉVELOPPEMENT À L’ÉPREUVE DU POUVOIR

Annick Thomassin, Coloniser la bureaucratie ? Rapports de pouvoir, savoirs scientifiques et savoirs insulaires dans le détroit de Torrès, Australie (pp. 125-143)

Sofia Cevallos, Peuples autochtones et démesure des projets de développement en Équateur: le cas de l’Initiative Yasuní-ITT (pp. 145-159)

Claude Le Gouill, L’État plurinational de Bolivie sous la présidence d’Evo Morales: la fin d’un développement démesuré ? (pp. 161-178)

Marie Salaün, Les Kanak au Québec. L’expérience de jeunes autochtones calédoniens en formation aux métiers de la mine à Rouyn et à Sept-Îles (pp. 179-197)

Troisième partie : MESURES ET DÉMESURES DANS L’ENSEIGNEMENT DES SAVOIRS AUTOCHTONES

Bruno Baronnet, Les enjeux de l’éducation autochtone face au racisme structurel au Mexique (pp. 201-220)

Raphaël Colliaux, Partir pour mieux revenir. L’école en Amazonie péruvienne (pp. 221-234)

Silvia Macedo, Pratiques d’éducation scolaire des Amérindiens au Brésil (pp. 235-249)

Léa Lefèvre-Radelli, Décolonisation des savoirs universitaires et réappropriation culturelle : perspectives critiques sur la notion de savoirs autochtones au Québec (pp. 251-265)

Épilogue: L’ANTHROPOLOGIE INDIGÉNISTE DANS SA DÉMESURE

Rodolfo Stavenhagen, L’anthropologie mexicaine: un projet de nation (pp. 269-286)

Lire la suite…

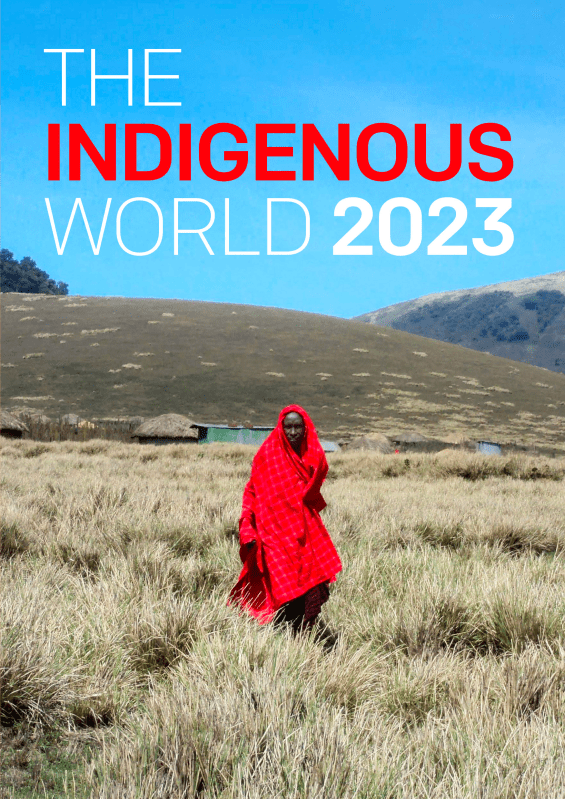

Voici Le Monde Autochtone 2023, la version française intégrale des deux publications éditées par IWGIA The Indigenous World et El Mundo indígena.

À découvrir et à partager !

Le Monde Autochtone 2023 est l’édition en français par le GITPA des incontournables rapports annuels The Indigenous World, El Mundo Indigena publiés depuis plusieurs décennies par IWGIA – International Work Group for Indigenous Affairs et qui analyse chaque année la situation des Peuples Autochtones sur l’ensemble des continents ainsi que sur le dispositif international concernant la mise en œuvre de leurs droits.

Quatre parties à télécharger librement : descendez le curseur pour découvrir ce qui concerne :

1° l’Afrique ; MA_IWGIA-2023-P1-AFRIQUE

2° les Amériques et l’Arctique ; MA_IWGIA 2023-AMERIQUES Nord, Centre et Sud + ARCTIQUE

3° l’Asie, l’Europe orientale et la Fédération de Russie ; A_IWGIA 2023-ASIE-EURO-RUSSIE-OCEANIE

4° les parties 2 et 3 concernant l’international et les publications ; MA_IWGIA 2023- PARTIE 2 et 3

Cette édition en français a été permise par Irène Bellier qui a assuré l’édition et la coordination des différents chapitres traduits et par l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à la traduction en français des différents chapitres. Un dispositif de références croisées facilitera votre circulation entre le sommaire et les différents chapitres composant cette somme de 715 pages.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter au site gitpa.fr, en cours de restructuration.

Nos pensées vont pour Patrick Kulesza, qui nous a quittés en 2023 et qui se chargeait jusqu’alors avec dévouement, de la traduction de « Le Monde Autochtone » et de la vie du site du GITPA.

Site du GITPA : Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones

Archives: Le Monde Autochtone 2010-2019 (traductions)

Autour de Le Monde Autochtone 2024 (en espagnol)

JUSTICE ET DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES (JUSTIP)

colloque organisé par Irène Bellier (DR-CNRS, émérite) au Campus Condorcet (métro Front Populaire)

Auditorium 150 du Centre des colloques

Colloque multilingue : anglais, espagnol, français, portugais (interprétation en ligne)

format hybride : présentiel dans la limite des places disponibles et visioconférence

sur inscription : colloque.justip@gmail.com

Contact : Irène Bellier (CNRS, LAIOS/IIAC) irene.bellier@ehess.fr

Programme court en français — Programme complet en français

Short programme in English—Full program in English

Programa corto en español—Programa completo en español

Lundi 16 mai

- Conférence d’ouverture : Michelle Audette, sénatrice, innue, commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées (ENFFADA, Canada)

Mardi 17 mai 2022

- Session 1 : Manifestations et enjeux du pluralisme juridique pour les peuples autochtones

- Session 2 : Développements contemporains affectant les droits des peuples autochtones

- Session 3 : Les droits de la nature et les droits des peuples autochtones

- Session 4 : Le consentement libre, préalable et éclairé : les défis de la mise en oeuvre

Mercredi 18 mai 2022

- Session 5 : Présentation de livres

- Session 6 : Extraction des ressources naturelles, résistance, résilience

- Session 7 : Rencontre des systèmes de justice, le rôle des experts, le problème des interprètes

- Session 8 : Genre, peuples et femmes autochtones en lutte

Jeudi 19 mai 2022

- Session 9 : Des changements de politiques ? Impacts sur les peuples autochtones

- Session 10 : Maitriser le territoire pour des pratiques durables

- Session 11 : Musée, réappropriations des savoirs, restitution des collections

- Session 12 ; Savoirs autochtones, savoirs occidentaux

Vendredi 20 mai 022

- Session 13 : Approches ethnographiques de la cartographie autochtone

- Session 14 : Co-construction des savoirs à l’université, dans les communautés

- Conférence de clôture : Ailton Krenak, écrivain, leader autochtone, Brésil

Prochaine séance du séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones

Jeudi 11 mars 2021, de 13h à 17h. Webinar zoom : Ecrire à / Write to / Escribir a Seminar.PCDPA@gmail.com pour recevoir lien et codes d’accès / to receive links and codes / para recibir enlaces y códigos

La séance sera consacrée à la présentation et discussion du livre Peuples et savoirs autochtones à l’épreuve des (dé)mesures, coordonné par Bruno Baronnet et Sabrina Melenotte, paru à L’Harmattan, Paris, 2020.

Ce livre prend comme point de départ les normes établies ou transgressées au sein des relations entre peuples autochtones, États, marchés et organisations sociales. Il appréhende la démesure et l’excès de pratiques et de projets qui pénètrent les territoires des peuples autochtones et il met en lumière la colonialité du pouvoir, la construction d’hégémonies nationalistes et l’oppression historique. En quoi et comment les peuples autochtones sont-ils l’objet de pratiques économiques, politiques et sociales démesurées ? Dans quelle mesure les normes d’États, ayant pris le tournant multiculturaliste et adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones en 2007, permettent, tolèrent, produisent ou reproduisent des violences, souvent discriminatoires et racistes, à l’encontre des peuples autochtones ? Dans quelle mesure l’adoption d’un nouveau cadre législatif et les pratiques quotidiennes des peuples autochtones offrent-elles des moyens de contrer ou de négocier ces démesures ? Les études de cas présentées dans cet ouvrage abordent les défis liés aux savoirs et aux pouvoirs des peuples autochtones face à diverses démesures, mais aussi les expériences d’organisation de sujets dotés de ressources politiques et culturelles et de droits collectifs pour y répondre. S’intéresser à la production des savoirs et des pouvoirs autochtones dans différents contextes permet également d’interroger les capacités transformatrices, mesurées ou non, d’organisations et de collectivités autochtones qui se dotent d’instruments pour leur émancipation dans un cadre d’autodétermination.

Avec la participation de

Bruno Baronnet : sociologue, enseignant-chercheur à l’Université de Veracruz, Mexique

Bellier Irène : anthropologue, directrice de recherche au CNRS, LAIOS/IIAC

Leslie Cloud : juriste en droit d’asile et droits des peuples autochtones

Claude Le Gouill : sociologue, Observatoire Hommes-Milieux Pima County (UMI-iglobes / CNRS University of Arizona)

Silvia Macedo : anthropologue, maîtresse de conférences à l’université de Guyane (France)

Sabrina Melenotte : anthropologue, chargée de recherches à l’IRD, URMIS

Marie Salaün, sociologue, professeur à l’Université de Paris

Annick Thomassin: chercheuse au Centre for Aboriginal Economic Policy Research de Australian Nation University

–> Les interventions porteront sur les chapitres dans l’ordre suivant

Bruno Baronnet et Sabrina Melenotte : Introduction. Les sciences sociales à l’épreuve des (dé)mesures

Bellier Irène : Les échelles de la gouvernance des peuples autochtones, la mesure et le manque.

Marie Salaün : Les Kanak au Québec. L’expérience de jeunes autochtones calédoniens en formation aux métiers de la mine à Rouyn et à Sept-Îles

Annick Thomassin : Coloniser la bureaucratie ? Rapports de pouvoir, savoirs scientifiques et savoirs insulaires dans le détroit de Torrès, Australie

Bruno Baronnet : Les enjeux de l’éducation autochtone face au racisme structurel au Mexique

Silvia Macedo : Pratiques d’éducation scolaire des Amérindiens au Brésil

Sabrina Melenotte : Violences politiques et criminelles au Mexique : les justices autochtones entre des feux croisés

Leslie Cloud : L’État de droit au Chili à l’aune des droits des peuples autochtones ou le reflet d’une démesure

Claude Le Gouill : L’État plurinational de Bolivie sous la présidence d’Evo Morales : la fin d’un développement démesuré ?

Présentation de l’ouvrage paru en anglais chez Routledge et en français à L’Harmattan (fin 2019): Echelles de gouvernance et droits des peuples autochtones

10 décembre 2020, de 13h à 17h. Inscription sur https://listsem.ehess.fr/. Lien pour rejoindre le Webinaire Zoom du Séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones.

L’adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, en 2007, marque le début d’une époque pour que les peuples autochtones puissent participer à la gouvernance globale de la planète et jouissent de tous leurs droits, y compris le droit à l’autodétermination. Ces droits, qui ont été définis et acceptés à l’échelle internationale, doivent s’exercer aux niveaux locaux, nationaux et régionaux. Le mouvement mondial en faveur des droits des peuples autochtones peut-il changer l’expérience des communautés locales ? Ou bien les concepts et les outils politiques qu’il mobilise sont-ils seulement de l’ordre de discours circulant à l’échelle globale et relativement déconnectés des situations pratiques ? Dans quelle mesure les catégories et les processus concernant les « peuples autochtones » sont-ils une extension des catégories et des processus coloniaux? Jusqu’à quel point défient-ils les normes et les structures existantes ? Les chapitres abordent les relations de pouvoir qui éclairent les luttes en cours des peuples autochtones pour défendre leurs droits humains.

Intervenant.e.s

Bellier Irène et Jennifer Hays : General presentation of the book

Martin Préaud : Une logique d’élimination au sein du droit (post)colonial : enchevêtrements autochtones dans le Kimberley (Australie) / The Logic of Elimination in (Post-)Colonial Law: Indigenous Entanglements in the Kimberley region of Australia

Leslie Cloud et Fabien LeBonniec : Dynamiques actuelles de criminalisation et de judiciarisation des droits autochtones au Chili / Criminalization and Judicialization of Indigenous Peoples’ Rights in Chile: Current Dynamics

Justin Kenrick Kenrick : Burning a home that ‘doesn’t exist,’ arresting people who ‘aren’t there’: A critique of eviction-based conservation and the Sengwer of Embobut forest / Brûler une maison qui « n’existe pas », arrêter des personnes « qui ne sont pas là » : critique du modèle de conservation basé sur les expulsions des Sengwer de la forêt d’Embobut (Kenya)

Guyon Stéphanie (sous réserve) : La fabrique coloniale et postcoloniale des politiques indigénistes en Guyane française (1930-2018) / Colonial Legacy and Public Policy: from primitive to indigenous in French Guiana (1930-present)

Jennifer Hays : Defining the terms of Indigenous Peoples’ rights in Namibia: The role of the International Labor Organization/ Définir les termes des droits des peuples autochtones : l’Organisation internationale du travail en Namibie

Irene Bellier : La participation des peuples autochtones aux questions qui les concernent : un enjeu de négociations aux Nations unies/ Participation of Indigenous Peoples in Issues Affecting Them: A Matter of Negotiation at the United Nations

Brian Thom : Leveraging International Power: Private Property and the Human Rights of Indigenous Peoples in Canada / Tirer parti du droit international : la propriété privée et les droits des peuples autochtones au Canada

Charles Menzies – Redefining University Research Enterprises: partnership and collaboration in Laxyuup Gitxaała/ Redéfinir l’entreprise de la recherche universitaire : partenariat et collaboration à Gitxaała (Canada)

Programme de la rentrée du séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones: « Les droits des peuples autochtones – histoire, fabrique, défis« : Jeudi 12 novembre 2020, de 13h à 17h, Salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris.

Webinaire : lien sur demande à ibellier@ehess.fr

Pour participer en présence, inscription obligatoire sur https://listsem.ehess.fr/

Depuis que les Nations unies ont adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones en 2007), ce séminaire poursuit une réflexion sur les articulations entre les « questions autochtones », le mouvement international autochtone, le développement du/des droits (y compris les violations des droits fondamentaux) et les « processus globaux ». D’un côté les changements juridiques, politiques et sociaux découlant des avancées du droit international font partie des évolutions d’un ordre global, plus ou moins sensibilisé aux problèmes des peuples autochtones et prêt à respecter les droits humains. De l’autre, les consensus et les contradictions sur lesquels s’appuie « la gouvernance des questions autochtones » comme les résistances qu’elle rencontre, mettent en tension ce qui s’observe sur le terrain, dans les villages et dans les institutions où sont prises les décisions globales. Nous nous efforçons de saisir ces problèmes à partir de l’anthropologie politique et du dialogue établi avec les autres disciplines qui suivent les développements des questions autochtones dans leurs domaines (droit, histoire, géographie, sociologie, écologie politique, etc). À partir des travaux de l’équipe SOGIP (www.sogip.ehess.fr) et des collaborations établies avec les chercheur.es rattaché.es au Réseau thématique international JUSTIP (https://justip.hypotheses.org), chaque séance s’efforce de présenter un volet de ces questions, en liant perspectives globales et étude de cas.

La première séance sera consacrée à l’histoire du mouvement autochtone international, aux stratégies mises en œuvre pour négocier les droits aujourd’hui reconnus en droit international, et aux domaines couverts par ces évolutions. Nous nous pencherons ensuite sur la problématique très actuelle, ouverte par la crise sanitaire du COVID 19, qui aggrave la vulnérabilité des peuples autochtones.

Intervenant.e.s :

Irène Bellier, directrice de recherches au CNRS et responsable du RTI JUSTIP.

Felipe Gómez Isa : professeur de droit public international à l’Institut des droits de l’homme Pedro Arruspe, Université Deusto, Bilbao, Espagne.

Le programme joint contient un programme de lectures conseillées:

Le séminaire se déroulera en français et en espagnol ou anglais selon la maîtrise linguistique de la majorité des participants, une aide à la traduction/interprétation étant toujours prévue.

Défendre la vie en TEMPS de pandémie

Raúl Romero (sociologue)

La pandémie de coronavirus s’est présentée aux peuples en résistance dans un moment de guerre menée sur plusieurs fronts : économique, militaire, politique et médiatique. En plus de la lutte contre les mégaprojets d’aménagement, de la résistance contre les violences étatiques, paramilitaires et du crime organisé, de l’offensive médiatique et du discours officiel qui les présente comme des ennemis, ils doivent maintenant s’organiser pour survivre à la nouvelle menace que représente le coronavirus.

Il suffit de visiter la page officielle du Congrès national autochtone (Congreso Nacional Indígena ; CNI) pour se rendre compte du fait que, même pendant la pandémie, les attaques contre ces communautés n’ont jamais cessé. Rien qu’entre le mois de mars et le mois d’août, plus de 40 plaintes ont été recensées, allant des menaces, arrestations et confiscations jusqu’aux actes de torture, séquestrations et massacres. Une attention médiatique particulière a été portée sur le massacre commis envers le peuple Ikoots, dans l’état d’Oaxaca, ou encore concernant les actes de spoliations et les agressions à l’encontre des membres de l’Ejido Tila, dans l’état du Chiapas. L’assaut mené par des groupes paramilitaires le samedi 22 août dernier, visant des bases d’appui de l’Armée zapatiste de libération nationale (Ejército Zapatista de Liberación Nacional ; EZLN) achève de nous esquisser le contexte de guerre dans lequel se retrouvent les communautés et leurs organisations.

C’est au milieu de ce contexte guerrier que ces organisations ont dû se consacrer à la tâche de mettre en place des mesures pour affronter la pandémie de coronavirus. Dans les régions zapatistes du Chiapas par exemple, l’EZLN a appelé ses bases d’appui communautaires à adopter des mesures sanitaires basées sur des connaissances scientifiques, et depuis mi-mars des espaces tels que les caracoles et d’autres centres de résistance se sont confinés afin de faire face aux risques de contamination.

Le réseau de structures de santé dont disposent les communautés zapatistes est d’ores et déjà reconnu dans la région. Pendant la Petite école zapatiste (Escuelita zapatista), en 2014, les bases d’appui zapatistes ont exposé à leurs élèves comment s’organise un système de santé par le bas et venant de l’intérieur des communautés, ce qui permet une meilleure connaissance de leur situation culturelle et linguistique. Portant une attention toute particulière à l’aspect préventif de la santé et à l’alimentation, ce modèle de santé existe grâce au travail incessant des hommes et femmes exerçant la charge de promoteurs de santé, au sein des maisons de santé communautaire, des micro-cliniques et cliniques, mais œuvrant aussi dans les laboratoires, dans l’édition de livres et brochures ou encore dans la formation en matière de santé.

Dans le système de santé zapatiste se mêlent la médecine traditionnelle et la médecine moderne, la base de ce modèle étant de penser la santé comme un processus communautaire et intégral, dans lequel l’aspect physique, mental et émotionnel sont à considérer comme un ensemble. Dans cette conception, on pense que la santé individuelle et collective est intimement liée à l’état de santé de l’environnement et de la nature.

Au sein du CNI, les communautés et leurs organisations se sont livrées à la tâche de partager, via des programmes diffusés par radio, plusieurs de leurs témoignages concernant ce que signifie pour eux le fait de défendre la vie en temps de pandémie. Ces programmes permettent d’en apprendre davantage sur l’importance des chaînes de radio communautaires à partir desquelles sont partagées des informations adaptées, traduites et adéquates au contexte culturel de ces organisations.

Les derniers mois ont été un moment de création ou d’adaptation de stratégies propres aux communautés autochtones et paysannes et ajustées à leur vie quotidienne, telles que le mot d’ordre « quédate en tu comunidad » : reste dans ta communauté. Les jeunes générations ont également tenu un rôle clé en aidant à la création et à la mise en place de podcasts à la radio, d’infographies et de brochures d’information. Leur participation a également permis d’utiliser de manière efficace les réseaux sociaux et plateformes digitales, qui, en plus de leur rôle pour informer ont aussi été utilisés pour combattre la désinformation et la diffusion de fausses informations.

D’autre part, l’accent a été mis sur la promotion de la santé préventive, dans le but de renforcer les défenses immunitaires par une bonne alimentation et la médecine traditionnelle. On a de plus mis en place des confinements sanitaires et, à plusieurs reprises dans des communautés faisant l’objet de flux migratoires importants, des centres d’observation ont été établis afin de prévenir les contaminations.

Dans d’autres communautés, des « comités de santé et de résistance » et autres « comités d’alimentation et de résistances » se sont mis en place, et, dans ces cas-là, ce sont les communautés elles-mêmes qui se sont consacrées à la tâche d’obtenir des fournitures médicales pour les besoins de la communauté. Ils livrent un exemple radical de santé communautaire et autogérée.

En ces temps particuliers, le travail des accoucheuses et sages-femmes s’est montré indispensable, y compris dans les zones urbaines où leur importance n’est désormais plus à démontrer.

Une attention particulière a également été portée au rôle des personnes les plus âgées des communautés comme l’expose une femme membre du Collectif Suumil à Sinanche dans l’état du Yucatán : « Alors que le système considère les anciens comme des êtres sacrifiables, bons à jeter, au contraire dans notre communauté, nous nous efforçons de prendre soin d’eux, de les protéger ». Nous avons besoin des anciens et anciennes, ils nous racontent l’histoire d’autres peuples et communautés, c’est en eux que réside la mémoire historique des catastrophes passées qu’ont vécues leurs ancêtres.

Il y aurait bien d’autres aspects de ces expériences à évoquer, en ce qui concerne par exemple l’économie et la sécurité, mais aussi en ce qui concerne les formes d’imaginaires que les communautés ont dû créer pour poursuivre leur travail de résistances en temps de pandémie.

L’EZLN et le CNI forment sans aucun doute l’articulation politique la plus solide en mettant en place une résistance « par en bas et à gauche » face au gouvernement mexicain actuel. Ils et elles proposent de construire un monde en dehors des limites établies. Un monde fait de démocratie, de liberté et de justice. Un monde sans capitalisme ni patriarcat. Il s’agit d’une réelle alternative civilisationnelle. Ce sont des initiatives qui gênent ceux qui pensent qu’il est possible de rendre le capitalisme plus humain, et qu’il n’est pas possible de vivre autrement, en dehors des limites du capitalisme. Il leur paraît impensable que les peuples osent parler d’un autre monde et qu’ils s’attèlent à le construire, c’est pour cela qu’ils leur font la guerre.

- Source : Article original de Raúl Romero paru dans La Jornada le 30/08/2020. Traduction en français de Clément Cardella.

- Version en anglais sur le site de Schools for Chiapas.

Plus d’information (en espagnol) :

- Site de Enlace Zapatista (avec traductions des communiqués de l’EZLN)

- Site du Congrès national autochtone (CNI)

- Centre de documentation sur le zapatisme (CEDOZ)

- Article d’opinion de Luis Hernández Navarro : « Le Chiapas brûle » (Arde Chiapas, La Jornada 25/08/2020).

En français :

- Espoir Chiapas (blog d’information et de réflexion)

- Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL, Paris)

- Collectif Paris Ayotzinapa

- Dossier sur les 20 ans du soulèvement zapatiste au Mexique (janvier 2014)

- Mexique : le Congrès national autochtone se remobilise aux côtés des zapatistes (janvier 2014)

- Campagne internationale de levée de fonds pour soutenir les cliniques autonomes zapatistes contre la pandémie (01/092020)

Webinaire EHESS 14 mai 2020, de 10h a 13h. Session bilingue espagnol/français.

Irène Bellier : Les peuples autochtones face au Covid 19

Nous proposons de faire un rapide tour d’horizon de la situation des peuples autochtones face au Covid 19, en nous appuyant sur les informations transitant par les réseaux sociaux. L’objectif n’est pas de chiffrer le nombre des personnes contaminées, guéries ou décédées dans une logique comptable de l’épidémie. Il est d’identifier ce que la circulation du virus et les mesures adoptées induisent sur les vies autochtones, rurales et urbaines, les manières dont les communautés autochtones font face à la pandémie, la manière dont les États prennent ou non en considération ces populations et sous quels angles. On évoquera comme autre sujet de préoccupation la manière dont « le dispositif pandémie » peut être prétexte à de nouvelles invasions territoriales de la part de colons ou de forces (para)militaires déjà connues, à différentes violences et à leurs conséquences dramatiques y compris en terme de sécurité sanitaire.

—-

Juan Daniel Oliva Martinez : Origine, évolution, état actuel et défis de la coopération avec les peuples autochtones

Les peuples autochtones comptent plus de 400 millions de personnes qui font partie de quelque 5 000 cultures différentes réparties sur les cinq continents. Malgré les progrès réalisés dans la reconnaissance en droit international et dans les systèmes juridiques nationaux d’un ensemble de droits collectifs pour ces peuples, dont des titres de propriété foncière exclusive, la vérité est qu’ils demeurent dans une situation de vulnérabilité particulière, et que dans les régions qu’ils habitent ils ont moins de possibilités de développement que le reste de la population. Ils sont particulièrement atteints par le modèle extractiviste mondial qui a un impact négatif sur leurs territoires et met en péril la continuité de leurs cultures spécifiques. Lors de ce séminaire, nous explorerons les origines et l’évolution des modèles et des stratégies de coopération avec les peuples autochtones. Une attention particulière sera accordée à l’état actuel et aux principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la coopération internationale et les peuples autochtones dans un contexte comme celui, très actuel, marqué par la pandémie de Covid-19, la crise économique mondiale à laquelle nous sommes confrontés et l’urgence climatique. Tout cela en tenant compte des conceptions du développement que les peuples autochtones expriment et que nous pouvons associer à la vision de la vie que nous connaissons sous le nom de Sumak-Kawsay / Buen Vivir.

INFORMATIONS GENERALES — à consulter pour se connecter de manière optimale.

Nous employons le logiciel conseillé par l’EHESS BigBlueButton, dont le fonctionnement est meilleur sur Chrome que sur Firefox. Les personnes désireuses de participer au séminaire peuvent le rejoindre directement par le lien indiqué en haut. Pour le bon fonctionnement de cette séance, il sera demandé à chacun d’être au RV à l’heure et de fermer son micro et sa caméra en cours de séance, de manière à éviter les interférences perturbant l’expression de ceux qui prennent la parole et l’écoute des autres. La parole sera donnée à ceux/celles qui la sollicitent, dans le temps qui sera consacré à la discussion. Il suffira pour cela de demander la parole dans le volet « discussion publique » figurant à gauche de l’application.

Séminaire coordonné par Irène Bellier et Sofia Dagna

Pour plus d’informations : http://www.sogip.ehess.fr/; https://justip.hypotheses.org Contact : ibellier@ehess.fr et sofia.dagna@ehess.fr

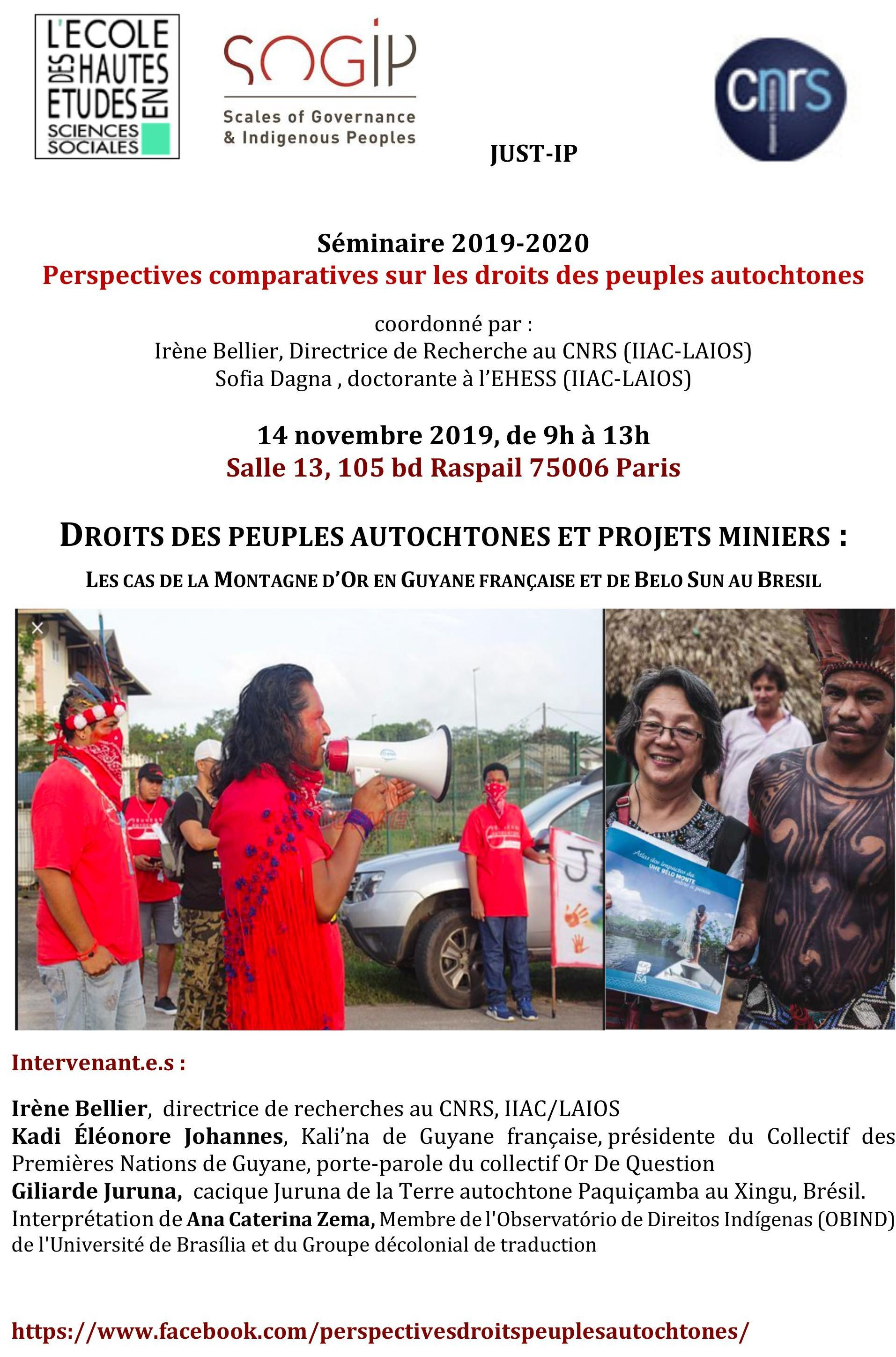

Séminaire 2019-2020 Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones, coordonné par Irène Bellier, Directrice de Recherche au CNRS (LAIOS/IIAC) et Sofia Dagna, doctorante à l’EHESS (LAIOS/IIAC).

La prochaine séance du séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones sera consacrée à la situation des peuples dits pygmées.

Cette séance est prévue le 13 février 2020, en salle 13 au 105 boulevard Raspail (EHESS) en présence de six auteurs du livre qui sera discuté.

QUEL AVENIR POUR LES PYGMÉES À L’ORÉE DU XXIème SIÈCLE ?

Présentation-discussion du livre coordonné par Patrick Kulesza et Marine Robillard

Contributions de 37 auteur.e.s (L’Harmattan, 2019)

Intervenant.e.s / 13 février 2020 / 9h à 13h – Salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris

Patrick Kulesza : directeur du GITPA (Groupe international de travail pour les peuples autochtones)

Marine Robillard : docteure en anthropologie (MNHN), ingénieure en écologie et aménagement du territoire, co-fondatrice du Bureau d’étude et de recherche Anthropolinks

Susanne Furniss : ethnomusicologue, directrice de recherches au CNRS, Laboratoire d’éco- anthropologie (MNHN)

Romain Duda : ethno-écologue, docteur en anthropologie (Universidad autonoma de Barcelona), associé au MNHN

Zoé Quétu : doctorante en sciences politiques, Université de Bordeaux (LAM)

François-Philippe Gallois : président du FONDAF (Foyer Notre Dame de la Forêt, association indépendante de droit camerounais,)

Résumés des interventions

Patrick Kulesza : Les Pygmées : qui sont-ils ? que subissent-ils, comment font-ils face ? La communication mettra en avant l’importance d’un ouvrage collectif faisant le point sur la situation des Pygmées dans la région centrale de l’Afrique. En collaboration avec Marine Robillard, trois questions ont présidé à l’organisation de ce volume qui rassemble les contributions de 37 auteur.es, spécialistes de la région, dont plusieurs Pygmées. La plupart des grands défis étant abordée, il est possible de réfléchir plus précisément à la question des droits des peuples autochtones en Afrique.

Marine Robillard : Les Pygmées et les autres : terminologie, catégorisation et politique Cette intervention, issue d’un article co-écrit avec Serge Bahuchet, fait le point sur différentes terminologies employées pour rendre compte d’une réalité complexe, celle de populations forestières d’Afrique centrale. Elle montrera pourquoi la mise en synonymie des termes « Pygmées », « chasseurs-cueilleurs » et « autochtones » conduit à des erreurs épistémologiques et à des tautologies qui ne sont pas sans conséquences politiques aujourd’hui.

Zoé Quétu : Se mobiliser en tant que « pygmée » au Burundi : revendications identitaires et réappropriations des normes internationales L’objectif de cette communication est de comprendre ce que signifie le fait de se mobiliser en tant que « pygmée » au Burundi. Après une analyse du contexte d’émergence du terme de « pygmée » dans ce pays, la présentation s’intéressera à la manière dont les acteurs locaux se sont saisis des normes internationales afin de faire coïncider leurs revendications avec celles du mouvement des peuples autochtones.

Susanne Fürniss : La diversité des musiques pygmées et leur ancrage dans les institutions endogènes Tout comme on dit facilement « les Pygmées », on entend largement parler de « la musique pygmée » qui – timidement, certes – se trouve régulièrement à l’affiche de certains festivals en Europe. Or, tout comme les gens regroupés sous ce générique, leurs musiques sont différentes et le sens de la pratique musicale et dansée dépend des institutions sociales et religieuses de chacun de ces peuples. L’intervention montrera tant la diversité que « l’air de famille » des musiques et les enjeux identitaires dans leur représentation sur une scène internationale.

Romain Duda : Chasse, déclin de la faune, conservation, savoirs et perceptions des Baka Si le rapide déclin de la biodiversité dans le bassin du Congo affecte la subsistance, les savoirs et les pratiques des Baka, les politiques de conservation mises en place depuis 25 ans sont loin d’améliorer leur situation : elles tendent à limiter leur accès aux ressources, limite leur mobilité et favorise l’émergence de conflits fonciers et identitaires. Cette communication se propose d’analyser le regard que portent les Baka sur cette situation en se basant sur un travail de terrain de 18 mois, dans l’Est Cameroun.

François-Philippe Gallois : Un internat de proximité : le Foyer des Bagyéli de Bipindi. La communication évoquera les principaux obstacles matériels à la scolarisation des enfants bagyéli : éloignement des écoles, malnutrition épisodique, pauvreté, problèmes de santé et les principaux obstacles culturels à leur scolarisation : manque d’autorité parentale, prévalence des activités en forêt, rapport au temps distendu, grande mobilité, ignorance du français.

Plus d’infos en ligne: https://reseaupeuplesautochtones.org/2019/02/26/publication-du-livre-quel-avenir-pour-les-pygmees-a-loree-du-xxieme-siecle/

https://www.facebook.com/perspectivesdroitspeuplesautochtones/

Présentation et discussion autour du livre Le « processus de changement » en Bolivie. Analyse de la politique du gouvernement Morales (2005-2018) avec les auteurs, Laurent Lacroix et Claude Le Gouill.

Le mardi 15 octobre à 19h à la Maison de l’Amérique Latine (Paris)

À la veille de la prochaine élection présidentielle en Bolivie, les sociologues Laurent Lacroix et Claude Le Gouill dressent un bilan des années Morales, entre réussites et espoirs déçus.

En Bolivie, la « révolution démocratique et culturelle » introduite par l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales en 2006 ne fait plus l’unanimité, la prochaine élection présidentielle s’annonçant plus qu’indécise. A partir de leur ouvrage Le « processus de changement en Bolivie » (Eds. de l’IHEAL, 2019), Laurent Lacroix et Claude Le Gouill présenteront un bilan de la politique du gouvernement Morales, en termes sociaux, culturels, politiques et économiques.

http://www.mal217.org/fr/agenda/le-processus-de-changement-en-bolivie

Informations pratiques :

- Plus d’informations : www.iheal.univ-paris3.fr/fr/vient-de-paraitre/le-«-processus-de-changem…

- Acheter le livre: http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100155420

- En ligne sur OpenEdition Books: https://books.openedition.org/iheal/6535

AVIS DE SOUTENANCE

Thèse de doctorat en co-tutelle préparée à l’EHESS (Ecole doctorale 286)

Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain – IIAC

Candidate : LE BOULER Nathalie (membre du Réseau Peuples Autochtones)

Résumé

Le sujet de cette thèse de doctorat porte sur le processus et sa consolidation ultérieure en tant que projet d’éducation scolaire dans la communauté tupinamba de Serra do Padeiro (Terra Indígena Tupinambá de Olivença, Bahia-Brésil). Les différentes phases et transitions de la trajectoire de la lutte Tupinamba sont examinées afin de mettre en place un système éducatif différencié, qui a nécessité une réorganisation constante suite à la perte du territoire autochtone et au désir de fournir une éducation formelle aux nouvelles générations comme moyen de renverser positivement la situation contemporaine. La thèse cherche également à mettre en évidence la violation des cadres juridiques concernant les peuples autochtones en tant que dimension extrêmement importante pour la compréhension de ce projet éducatif. Dans ce contexte, les relations interethniques ont un effet direct sur le processus en question. La particularité représentée par le projet d’éducation formelle de la communauté de Serra do Padeiro sera mis en évidence pour être guidée par les encantados – entités principales de leur cosmovision – qui agissent comme des « agents éducatifs » et, de façon complémentaire, pour accueillir l’Autre, dans ce cas, des étudiants non-autochtones. Outre les discours des Tupinamba sur les avantages du Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Serra do Padeiro – CEITSP pour la région, il est également décrit comment se met en place, au quotidien, un enseignement qualifié de « doublement différencié » – pour être autochtone et pour accueillir des non-autochtones – et comment les savoirs « traditionnels » et « occidentaux » sont choisis et systématisés dans ce contexte. La thèse vise enfin à montrer que la communauté de Serra do Padeiro transmet ses enseignements au cours de la lutte pour ses droits, en configurant ainsi un modèle éducatif pouvant être étendu au-delà de ses propres frontières, à partir d’une adaptation à d’autres contextes sous de nouveaux paramètres de relations interethniques.

Jury

- Mme Irène Bellier (Directrice de thèse), CNRS

- Mme Edilene Dias Matos (Directrice de thèse), Universidade Federal da Bahia

- Mme Claudia Damasceno Fonseca, EHESS

- Mme Maria Rosario de Carvalho, Universidade Federal da Bahia – UFBA

- Gersem José dos Santos Luciano, Universidade Federal do Amazonas – UFAM

- Spensy Kmitta Pimentel, Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB

- Jose Roberto Severino, Universidade Federal da Bahia – UFBA

Date: Mercredi 10 juillet 2019 à 13 h 00 (heure au Brésil)

Lieu: Université fédérale de Bahia, Av. Adhemar de Barros, s/n° – Ondina, Salvador -BA, 40170-110, Brésil.

Le résumé de thèse est disponible sur le site de l’EHESS:(https://www.ehess.fr/fr/liste/soutenances)

Prochaine séance du séminaire organisé par I. Bellier et E. Ricaud Oneto:

« Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones »

13 juin 2019, de 9h à 13h, EHESS, Salle 13, 105 bd Raspail, 75006 Paris.

Violence envers les femmes autochtones

Rosalva Aída Hernandez Castillo, Professeure et anthropologue, CIESAS: Violence de genre, militarisation et criminalisation des peuples autochtones au Mexique

Dans cet exposé, je voudrais réfléchir à l’impact de « la guerre contre les drogues » sur les corps et les territoires des peuples autochtones du Mexique. En prenant comme référence analytique les histoires de femmes victimes de violences sexuelles dans des régions militarisées et paramilitarisées, ainsi que les histoires d’exclusion de femmes autochtones emprisonnées dans le contexte de la guerre contre les drogues, j’aspire à démontrer les liens qui connectent l’occupation du corps des femmes autochtones, par leur violation, leur emprisonnement et leur contrôle, avec l’occupation de leurs territoires et la dépossession de leurs ressources naturelles. Ce sont des processus qui surviennent de manière simultanée et qui répondent aux logiques néocoloniales du capitalisme. En outre, il est clair que les inégalités de genre et de « race » sont fondamentales à la reproduction de cette chaîne de phénomènes.

Dans cet exposé, je voudrais réfléchir à l’impact de « la guerre contre les drogues » sur les corps et les territoires des peuples autochtones du Mexique. En prenant comme référence analytique les histoires de femmes victimes de violences sexuelles dans des régions militarisées et paramilitarisées, ainsi que les histoires d’exclusion de femmes autochtones emprisonnées dans le contexte de la guerre contre les drogues, j’aspire à démontrer les liens qui connectent l’occupation du corps des femmes autochtones, par leur violation, leur emprisonnement et leur contrôle, avec l’occupation de leurs territoires et la dépossession de leurs ressources naturelles. Ce sont des processus qui surviennent de manière simultanée et qui répondent aux logiques néocoloniales du capitalisme. En outre, il est clair que les inégalités de genre et de « race » sont fondamentales à la reproduction de cette chaîne de phénomènes.

Sofia Dagna, Doctorante à l’EHESS, LAIOS-IIAC: Stratégies de défense de femmes autochtones face à la violence institutionnelle

La présentation se concentre sur l’analyse de la violence institutionnelle de l’État et des autorités locales, qui s’exerce à l’encontre des femmes autochtones organisées au Guatemala. Leurs luttes sont traitées comme une forme de dissidence, et leur action est alors criminalisée. Les agressions sont le fruit de logiques patriarcales et racistes historiquement présentes dans les structures de l’État guatémaltèque. À partir de récits de femmes autochtones qui s’auto-définissent comme des « défenseures des droits humains », la communication évoquera leurs stratégies qui se basent sur l’appropriation d’instruments juridiques nationaux et internationaux, sur la « réparation émotionnelle » et sur l’action politique directe. L’étude de cas porte notamment sur l’organisation de femmes maya k’iche au Guatemala et leur circulation dans les espaces locaux, régionaux et internationaux qui leur permet de se légitimer et de porter leurs revendications.

La présentation se concentre sur l’analyse de la violence institutionnelle de l’État et des autorités locales, qui s’exerce à l’encontre des femmes autochtones organisées au Guatemala. Leurs luttes sont traitées comme une forme de dissidence, et leur action est alors criminalisée. Les agressions sont le fruit de logiques patriarcales et racistes historiquement présentes dans les structures de l’État guatémaltèque. À partir de récits de femmes autochtones qui s’auto-définissent comme des « défenseures des droits humains », la communication évoquera leurs stratégies qui se basent sur l’appropriation d’instruments juridiques nationaux et internationaux, sur la « réparation émotionnelle » et sur l’action politique directe. L’étude de cas porte notamment sur l’organisation de femmes maya k’iche au Guatemala et leur circulation dans les espaces locaux, régionaux et internationaux qui leur permet de se légitimer et de porter leurs revendications.

Pour préparer le séminaire… conseils de lecture (textes disponibles sur l’ENT (EHESS) et sur demande : emmanuelle.ricaud-oneto@ehess.fr)

1) Violence de genre, militarisation et criminalisation des peuples autochtones au Mexique

Hernandez Castillo, Rosalba Aída, 2017, « Activisme et anthropologie juridique féministe au Mexique », Recherches féministes, vol. 30, nº 1, pp. 81-100.

Hernandez Castillo, Rosalva Aída, 2013, « Femmes autochtones détenues et criminalisation de la pauvreté au Mexique », Recherches amérindiennes au Québec, Vol. XLIII, n° 2-3, pp. 21-30.

2) Stratégies de défense de femmes autochtones face à la violence institutionnelle

Sieder, Rachel, 2017, “Entre la participación y la violencia: Justicia de género y gobierno neoliberal en Chichicastenango, Guatemala” in Rachel Sieder (ed.), Exigiendo justicia y seguridad: Mujeres indígenas y pluralidades legales en América Latina, CIESAS, México: 119-160.

Cumes, Aura, 2012, “Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo: un desafió a la segregación comprensiva de las formas de dominio”, Anuario Hojas de Warmi, nº 17.

Rencontre avec Irène Bellier et Nigel Crawhall

le 18 mai 2019 à 17h au Musée du Quai Branly

Deux spécialistes des droits des peuples autochtones et de leurs savoirs élaborent un dialogue sur l’Amérique et l’Afrique. Ils traitent de perspectives articulées sur les problématiques de la diversité, des conceptions du monde, des systèmes de savoirs et de transmissions. La relation entre « eux » et « nous » (autochtones / occidentaux) est au cœur de la rencontre.

Avec Irène Bellier, anthropologue, directrice de recherches au CNRS (IIAC/LAIOS-Ehess) et Nigel Crawhall, linguiste, chef de section à l’UNESCO.

Avec Irène Bellier, anthropologue, directrice de recherches au CNRS (IIAC/LAIOS-Ehess) et Nigel Crawhall, linguiste, chef de section à l’UNESCO.

- Irène Bellier, Jennifer Hays, « Éducation, apprentissage et droits des peuples autochtones. Quels savoirs, quelles compétences et quelles langues transmettre pour un mode de vie durable ? » in Quelle éducation pour les peuples autochtones ?, éditions L’Harmattan, 2017. (cliquer ici pour voir le livre sur HAL – Archives ouvertes)

En savoir plus sur le site.

Voir l’événement Facebook

Retrouvez la médiathèque et le salon de lecture Jacques Kerchache sur Facebook.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès : Situé au rez-de-chaussée dans le hall, le salon de lecture Jacques Kerchache est accessible à tous les visiteurs du musée. 37 quai Branly – portail Debilly ou 218 rue de l’Université – 75007 Paris – RER C Champ de Mars, Bus 42, 92, 80, 63 – Métro ligne 9 Alma Marceau ou Iéna.

Horaires : Du mardi au dimanche de 11h à 19h ; jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 21h. Fermé le lundi.

Séminaire « Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones », jeudi 9 mai 2019, de 9h. à 13h., Salle 13, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Systèmes alimentaires autochtones et souveraineté alimentaire

11 avril 2019, de 9h à 13h

EHESS – Salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie de la mine

Le GITPA annonce la parution d’un nouveau livre dans sa collection Questions autochtones

QUEL AVENIR POUR LES PYGMÉES À L’ORÉE DU XXIÈ SIÈCLE ?

Qui sont-ils, que subissent-ils, comment font-ils face ?

Patrick Kulesza, Marine Robillard

Préface de Serge Bahuchet

L’Harmattan / Collection: Questions autochtones

Sans aucune concession au sérieux scientifique, ce travail est un ouvrage de diffusion et un véritable manifeste politique. Et notre souhait est que, en effet, les décideurs politiques le lisent. Il est impératif que soient reconnues la diversité culturelle des « Pygmées », la complexité de leur histoire et des situations qu’ils affrontent, pour qu’enfin ils aient droit à la parole, à la dignité et au libre choix de leur futur. c’est tout le but de cet ouvrage. (extrait de la préface de Serge Bahuchet)

Sommaire du livre

Sommaire du livre

Autres titres dans la Collection Questions autochtones (GITPA)

Autres titres dans la Collection Questions autochtones (GITPA)

|

LE CINÉMA AUTOCHTONE CONTRE L’OCCUPATION

27 février 2019 — La Fémis — 6 rue Francœur, 75018 Paris — Salle Demy, premier étage

28 février 2019 — INHA — 2, Rue Vivienne, 75002 Paris — Salle Vasari, premier étage

Séminaire mensuel IdA-ENS : Perspectives transaméricaines

L’Institut des Amériques et l’ENS ont le plaisir de vous inviter à la 6e séance de leur séminaire.

Ce séminaire se propose de confronter les visions de chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe.

Il se tient à l’École Normale Supérieure (Paris) de 18h à 20h le premier mardi de chaque mois.

Session du 5 mars 2019, 18h-20h

Questions autochtones en Amérique : comparaison Nord-Sud

disc. Benoît de l’Estoile

Inscription gratuite mais obligatoire : https://urlz.fr/8MPz

29 rue d’Ulm 75005 Paris

Salle Paul Langevin

Textes à lire en amont :

Consulter le texte 1 – Consulter le texte 2 – Consulter le texte 3 – Consulter le texte 4

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/seminaire-perspectives-transamericaines

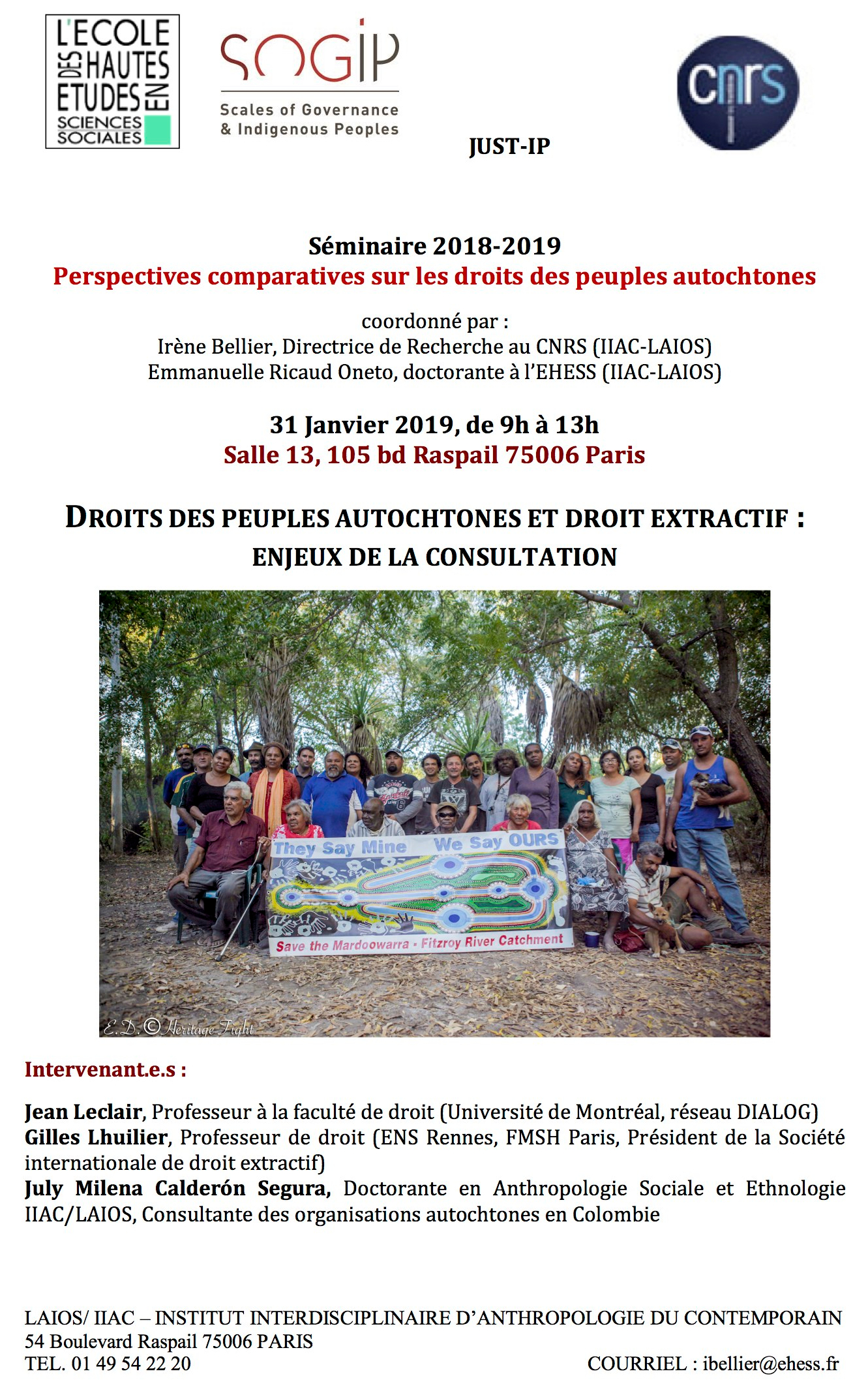

Coordonné par Irène Bellier, Directrice de Recherche au CNRS (IIAC-LAIOS) et Emmanuelle Ricaud Oneto, doctorante à l’EHESS (IIAC-LAIOS)

29 novembre 2018, de 9h à 13h. Salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris

Droits des peuples autochtones :

Vers une extension des droits humains aux non-humains ?

|

Intervenant.e.s :

Alexandre Surrallés, Directeur de recherches au CNRS (Laboratoire d’anthropologie sociale)

Nathalie Le Bouler Pavelic, Doctorante UFBA/EHESS (IIAC/LAIOS)

Célia Tupinamba, Représentante Tupinamba (Membre ONU-Femmes, Présidente de l’Associação dos Indios Tupianambá da Serra do Padeiro-AITSP et professeur au Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Serra do Padeiro)

Jéssica Tupinamba, Représentante Tupinamba (Colégio Estadual Indígena Tupinambá de Serra do Padeiro-CEITSP)

—-

Résumés des interventions:

La 15ème édition de l’Université Nomade se tiendra du 24 au 28 septembre 2018, à l’EHESS, 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris.

SAVOIRS AUTOCHTONES ET POLITIQUES PUBLIQUES: EXPERIENCES INTERNATIONALES

Le programme est disponible sur le site de JUSTIP (Justice and Indigenous Peoples Rights) : https://justip.hypotheses.org/universite-nomade

Séminaire Perspective comparative sur les droits des peuples autochtones

17 mai 2018, 9h-13h : Salle AS1_08

54 boulevard Raspail, 75006 Paris

La rencontre de « l’autre » : les droits des peuples autochtones à l’épreuve du tourisme

Intervenants :

Magali Demanget (Maîtresse de conférences, U. Paul-Valéry Montpellier) :

Tourisme, magie et « autochtonie ». Images ethniques et pluralité des appartenances dans les hautes terres mazatèques (Mexique)

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’anthropologie du tourisme a conduit à ne plus considérer ce phénomène social sous le seul angle négatif d’agent corrupteur des traditions locales. Suivant cette perspective, nous montrerons comment, dans le municipio Huautla de Jimenez (Sierra mazateca), les acteurs politiques locaux se sont emparés de la rencontre touristique pour en faire la matière de leurs politiques culturelles. Ces initiatives se sont tout d’abord inscrites dans les nouvelles dispositions des politiques indigénistes, pour composer plus récemment avec un programme de développement touristique gouvernemental (celui des pueblos mágicos), lui-même inspiré d’orientations plus globales. En partant d’une approche dialogique et multiscalaire, on s’interrogera sur les consensus, mais aussi les luttes et fractures qui émaillent les opérations de mise en images de soi, tout comme sur les décalages entre les productions touristiques et les appartenances des habitants.

——————-

Aurélie Condevaux (Maîtresse de conférences, U. Paris I)

Usages marchands de la culture et propriété intellectuelle : les enjeux pour le tourisme dans les sociétés « autochtones »

Séminaire Expériences de l’anticapitalisme. « Que faire ? »

Vendredi 4 mai 2018 de 9 h à 13 h à l’EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris, salle 10

Du Chiapas au Rojava, expériences d’autonomie

On a comparé l’expérience du Rojava, soit un Kurdistan libertaire, révélé à l’opinion occidentale en 2014, à l’expérience des communautés autonomes du Chiapas, nées de l’insurrection zapatiste du 1er janvier 1994. Toutes deux ont en commun d’expérimenter à leur manière des alternatives à l’État-nation, fondées sur la démocratie directe, l’auto-organisation, le refus du capitalisme, l’écologie, l’égalité entre femmes et hommes. Cette séance sera l’occasion de mettre l’accent particulièrement, d’une part, sur le lien entre rituel et politique, i.e. entre le temps traditionnel et le temps révolutionnaire, d’autre part, sur des possibilités d’une émancipation micro-politique par l’écologie sociale.

Avec la participation de

Rocío Noemí Martínez

Entre tradition et autonomie : rituel, réciprocité et nouvelles configurations du politique dans la commune autonome zapatiste de San Pedro Polho

Les peuples originaires développent, dans leurs pratiques du rituel, des formes de politique et de communication qui leur permettent de se reconnaître dans un territoire commun avec des histoires partagées à travers le temps. A cet effet, je vais essayer de cerner les formes du politique impliquées dans un rituel maya tsotsil nommé k’in tajimol (les jeux du soleil). Ce rituel, qui fait la jonction entre la fin et le début de l’année dans le calendrier tsotsil, donne à voir un « moi collectif » incarné par les autorités de la fête liés aux ancêtres notamment à une mère ancienne (autorité principale des morts). Les morts (les ancêtres) sont une référence indispensable pour la manière d’agir des vivants dans la reconfiguration et le type de relations établies entre la tradition et l’autonomie. Elles sont associées à des propositions inédites quant à la pratique politique du « Bon Gouvernement » chez les peuples indiens du Mexique, qui construisent également de nouvelles relations entre indiens et non-indiens.

Rocio Noemi Martinez présentera à cette occasion des extraits de son film K’IN TAJIMOL, un carnaval maya-tsotsil à la la commune autonome zapatiste de San Pedro Polho (CD Film, 2014)

Rocío Noemí Martínez est historienne de l’art et anthropologue, enseignante à la FCS/Université Autonome de Chiapas (UNACH) et membre du seminaire Wallerstein, Université de la Terre, SCLC.

et de

Engin Sustam

Les rituels d’une révolution moléculaire du confédéralisme démocratique dans l’espace kurde : Bakûr et Rojava

Après-coups de la violence (assassinats, vérité et justice)

Edith Cloutier (Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or) et Carole Levesque (Réseau DIALOG, INRS)

« La violence envers les femmes autochtones : quels chemins de compréhension et d’action? »

À la suite de demandes répétées de la part des principales organisations de femmes autochtones du Canada devant la multiplication des cas de disparitions de femmes autochtones, le gouvernement canadien a enfin annoncé en décembre 2014 la tenue d’une enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées; cette enquête est toujours en cours. Dans la foulée, en octobre 2015, une série de dénonciations pour des situations de racisme, d’abus et d’agressions perpétrées à l’encontre de femmes autochtones de la ville de Val-d’Or faisait la une des médias nationaux et internationaux. Une seconde commission, cette fois-ci québécoise, a débuté en décembre 2016. La présente conférence fera état des contextes sociaux, politiques et juridiques ayant conduit à la mise en œuvre de ces initiatives gouvernementales et examinera les réponses et pistes d’action déjà offertes.

Sabrina Melenotte (LAIOS/IIAC/FMSH)

« Violences politiques et criminelles vs. justices autochtones au Mexique »

Les chiffres officiels de la lutte contre le narcotrafic au Mexique font état de plus de 235 000 morts et 32 000 disparus depuis 2007, faisant du pays le cadre du deuxième conflit armé le plus meurtrier après la Syrie. Les autochtones en paient un lourd tribut, comme le confirme le rapport de l’ONU sur les droits des peuples autochtones de novembre 2017. Pour autant, la communication portera sur la surprenante créativité politique et les réactions citoyennes des autochtones face aux violences politiques et criminelles. Après avoir mené des recherches doctorales sur le conflit armé au Chiapas et l’organisation politique des zapatistes dans une municipalité tsotsil de la région des Hautes-Terres, je mène désormais de nouvelles enquêtes ethnographiques dans l’État du Guerrero, fortement marqué par les violences criminelles contemporaines. Ces deux États ont vu émerger des justices autochtones qui contrastent avec l’impunité régnante, et s’expriment par des expériences d’autonomie politique, de police communautaire ou de proposition d’une candidate autochtone aux élections présidentielles de 2018.

Irène Bellier « Conflits de savoirs et d’usages en territoire autochtone (Colombie) »

La prochaine séance du séminaire du LAIOS « Globalisation : normes et tensions » vous invite à voyager en compagnie de réalisateurs autochtones qui se sont emparés de la caméra pour évoquer leurs situations au Nord de la Colombie.

Jeudi 21 décembre 2017, 14h-17h

EHESS, 54 boulevard Raspail, salle AS1_08

Consacrée à la question des conflits de savoirs et d’usage, la séance s’appuiera sur la présentation du film Resistencia en la linea negra, réalisé par Amado Villafana Chaparro, Saul Gil et Sivestre Gil Salabata (2011), durée 1 :24, sous-titré en français.

Synopsis :

Pourquoi ne pouvons-nous plus ramasser les coquillages au bord de la mer ? Pourquoi nous enlever les pierres de quartz « gardiennes » ? Pourquoi détruisent-ils les coeurs de la Mère Terre? Pourquoi nous faisons-nous assassiner ? Transgressant leurs normes traditionnelles, les autorités wiwas, koguis et arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta décident de se présenter au monde. À travers un voyage révélateur, et partant d’une intimité rarement divulguée publiquement, une équipe de réalisateurs autochtones se saisit de caméras pour montrer au monde les actions que leurs autorités spirituelles – les Mamos – ont entreprises pour faire face aux graves menaces pesant sur leur territoire ancestral.

Prochaine séance du séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones coordonné par Irène Bellier, Directrice de Recherche au CNRS, IIAC-LAIOS et Verónica González González, SNI-CONACYT/IIAC-LAIOS.

Séance 2 – 7 décembre 2017, 9h-13h. Salle Maurice et Denys Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris

Les savoirs autochtones : quelle place dans la gouvernance mondiale du climat ?

Intervenants :

Jean Foyer (Chargé de recherche CNRS, Institut des sciences de la communication (ISCC) : « Objectiver les savoirs traditionnels, réenchanter la lutte contre le changement climatique »

Jean Foyer (Chargé de recherche CNRS, Institut des sciences de la communication (ISCC) : « Objectiver les savoirs traditionnels, réenchanter la lutte contre le changement climatique »

Cette présentation explore comment la question des savoirs traditionnels des populations autochtones est entrée dans le champ de la gouvernance climatique ces dernières années en proposant une généalogie de cette « climatisation ». Cette dernière s’apparente à un processus de traduction débouchant sur des formes d’objectivation différentes, scientifisation et politisation notamment. Sur la base d’observations ethnographiques durant la COP21, on reviendra sur les trois grands récits qui lient changement climatique et savoirs traditionnels : celle du victime/héros résilient, celle de l’intégration des savoirs et enfin, celle de l’écologie sur-naturelle.

Florent Kohler (Maître de conférences, Université François Rabelais et CREDA/IHEAL) : « L’intégration des savoirs autochtones dans les évaluations internationales au risque de l’essentialisation. A propos de l’IPBES, le ‘GIEC de la biodiversité’. »

Florent Kohler (Maître de conférences, Université François Rabelais et CREDA/IHEAL) : « L’intégration des savoirs autochtones dans les évaluations internationales au risque de l’essentialisation. A propos de l’IPBES, le ‘GIEC de la biodiversité’. »

L’IPBES (plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) a, dès son origine, montré sa volonté d’intégrer les savoirs locaux et autochtones dans les évaluations (pollinisateurs, dégradation et restauration des terres, évaluations régionales). Cette volonté est venue buter sur deux obstacles : d’abord, les stéréotypes pesant sur les visions du monde indigène, pensées comme uniformes – lien sacré, Terre-Mère, Pachamama – et ensuite la difficulté pour les ethnologues et représentants autochtones d’expliciter leurs savoirs tout en respectant les modalités et surtout les finalités d’une évaluation destinée aux politiques. Le résultat est un compromis, qui reflète aussi l’effort des scientifiques pour considérer ces savoirs comme des données à part entière : une série d’exemples ad hoc, incapables de s’extirper de la dimension locale, et le passage sous silence d’aspirations autres que le maintien des traditions et des activités ancestrales.

Le séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones reprend ses travaux le 9 novembre, EHESS, salle BS1_28 : 54 bd Raspail 75006 Paris de 9:00 à 13:00

9 novembre 2017 : Les droits des peuples autochtones, 10 ans après l’adoption de la Déclaration des Nations unies : quelles perspectives ?

Intervenants :

Irène Bellier (CNRS) : Introduction au séminaire.

Des discours aux pratiques politiques : qu’en est-il des droits des peuples autochtones ?

Nigel Crawhall (UNESCO) :

L’engagement de l’Afrique avec l’ONU sur les questions autochtones.

La (nouvelle) politique de l’UNESCO en regard des peuples autochtones.

Information générale:

Journée d’étude De « l’indien » à « l’autochtone » Appréhension de l’altérité et circulation de modèles classificatoires

Mardi 7 mars – Salle 115 – EPHE, 190, av de France – Paris 13e

Organisée dans le cadre de l’Axe 1 « Américanisation et américanité : dynamiques spatio-temporelles et enjeux multiculturels »

Organisée dans le cadre de l’Axe 1 « Américanisation et américanité : dynamiques spatio-temporelles et enjeux multiculturels »

À partir de l’époque de la conquête, les occupants du continent américain ont fait l’objet de diverses classifications de la part des Européens. Ce processus, qui s’est accentué au cours du 19e siècle, a débouché sur la construction d’une image de l’indien qu’on peut dire générique, mais qui assume cependant des contours différents selon les projets nationaux. La journée d’étude vise à ouvrir un espace de discussion entre anthropologues et historiens, spécialistes de plusieurs pays américains, autour cette thématique à partir de quatre axes de réflexion. Tout d’abord, il s’agit d’explorer, dans une perspective comparative, la constitution de la…

Voir l’article original 401 mots de plus

Sous la direction de Irène Bellier et Jennifer Hays

Sous la direction de Irène Bellier et Jennifer Hays

Ed. SOGIP / L’Harmattan, collection Horizons autochtones.

ISBN : 978-2-343-10863-6, 28 €, 296 pages

De nombreux mécanismes internationaux sont censés garantir un droit à l’éducation pour chacun. Cependant, les peuples autochtones sont partout en lutte pour trouver une place et une voix, dans les systèmes éducatifs qui sont dessinés par les institutions dominantes pour les populations majoritaires. Certes l’éducation formelle peut donner accès aux compétences requises pour faire partie d’une société, travailler et participer à l’espace public, mais cette éducation-là est aussi associée à la disparition des cultures et des langues autochtones comme à la désuétude des savoirs traditionnels. L’éducation représente ainsi un immense paradoxe.

Partout dans le monde, les peuples autochtones se sont mis à réfléchir à l’éducation qu’ils souhaitent pour leurs enfants et à produire des savoirs sur leur propre société. Ils mettent en place des écoles et des centres…

Voir l’article original 607 mots de plus